懸鐘神韻 記者 王文君 攝

康家會(huì)鎮(zhèn)地處?kù)o樂(lè)縣東南部,東與陽(yáng)曲縣北小店鄉(xiāng)接壤�,南與赤泥洼鄉(xiāng)相鄰���,西與娘子神鄉(xiāng)相連,北與娑婆鄉(xiāng)毗鄰��,區(qū)域總面積約160平方千米�。境內(nèi)屬丘陵和半山區(qū)地貌,交通便利�����,有省道過(guò)境��??滴鞴罚贩Q“楊廣大道”����,是一條二級(jí)公路,全長(zhǎng)52公里�,南起太原市尖草坪區(qū)西村�����,北至靜樂(lè)縣康家會(huì)鎮(zhèn)�,地跨太原、忻州兩市,于2004年11月正式通車運(yùn)營(yíng)���。作為山西省會(huì)太原市“五縱三橫一循環(huán)”公路網(wǎng)中第三縱的重要路段���,它的通車使太原至靜樂(lè)、興縣��、嵐縣���、岢嵐�����、河曲�、保德��、神池���、五寨等縣的距離縮短近80公里��,對(duì)于開(kāi)發(fā)沿線礦產(chǎn)�、旅游資源���,帶動(dòng)周邊群眾致富���,促進(jìn)太原及晉西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的意義�����?�?滴鞴费鼐€還分布著六郎廟�����、小天山�����、楊廣道���、天門關(guān)、天柱山�、風(fēng)神山、岑山書(shū)院等景點(diǎn)�,以及歷朝歷代修建的長(zhǎng)城��、關(guān)隘、垛口等歷史遺跡�����。

植樹(shù)造林

東碾河是靜樂(lè)縣境內(nèi)汾河的主要干流�����,20世紀(jì)70年代�,在東碾河流經(jīng)的核桃溝,曾開(kāi)展過(guò)一場(chǎng)大規(guī)模的農(nóng)田基本建設(shè)����。廣大干部群眾響應(yīng)號(hào)召,在東碾河沿岸大規(guī)模植樹(shù)造林�����,如今這里已成為郁郁蔥蔥的風(fēng)景林�。

說(shuō)來(lái)也挺神奇,康家會(huì)的樹(shù)種還被當(dāng)作“寶貝”運(yùn)往外地��。20世紀(jì)50年代���,首都北京經(jīng)常受到沙塵暴影響����,原國(guó)家林業(yè)部決定在河北北部的壩上地區(qū)建立大型國(guó)營(yíng)林場(chǎng),以改變當(dāng)?shù)氐淖匀幻婷病?961年�,工作人員在壩上考察多天后,在紅松洼一帶找到了一棵生長(zhǎng)旺盛的天然落葉松���,證實(shí)塞罕壩上可以長(zhǎng)出參天大樹(shù)�。于是��,林場(chǎng)的地址選在了塞罕壩��,1962年塞罕壩機(jī)械林場(chǎng)正式建立���。

建場(chǎng)初期�,林場(chǎng)從外地調(diào)運(yùn)落葉松苗木�����,其中就包括從康家會(huì)鎮(zhèn)林場(chǎng)調(diào)去的華北落葉松數(shù)種��。然而��,苗木根系在調(diào)運(yùn)過(guò)程中大量失水,難以適應(yīng)塞罕壩干燥寒冷的氣候�����,1962年����、1963年連續(xù)兩年造林成活率不到8%����。為了進(jìn)一步提高植樹(shù)效率,林場(chǎng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐貏?shì)不平的情況改良了植苗機(jī)�,并創(chuàng)新了全光育苗技術(shù),摸索出了培育“大胡子�����、矮胖子”優(yōu)質(zhì)壯苗的技術(shù)要領(lǐng)���,幼苗成活率提高到了96%以上��,濯濯童山逐漸披綠���。20世紀(jì)80年代,林場(chǎng)完成了大規(guī)模造林�����。

無(wú)論是在東碾河沿岸,又或是在塞罕壩林場(chǎng)����,一代代植樹(shù)人以堅(jiān)韌不拔的斗志和永不言敗的精神,堅(jiān)持植樹(shù)造林����,抹平了荒漠與森林之間不可逾越的鴻溝,用實(shí)際行動(dòng)詮釋了綠水青山就是金山銀山的理念����。這些造林人沒(méi)有驚天動(dòng)地的豪言壯語(yǔ),卻干著感天撼地的千秋偉業(yè)����,一個(gè)個(gè)感人至深的故事,是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的生動(dòng)范例��。

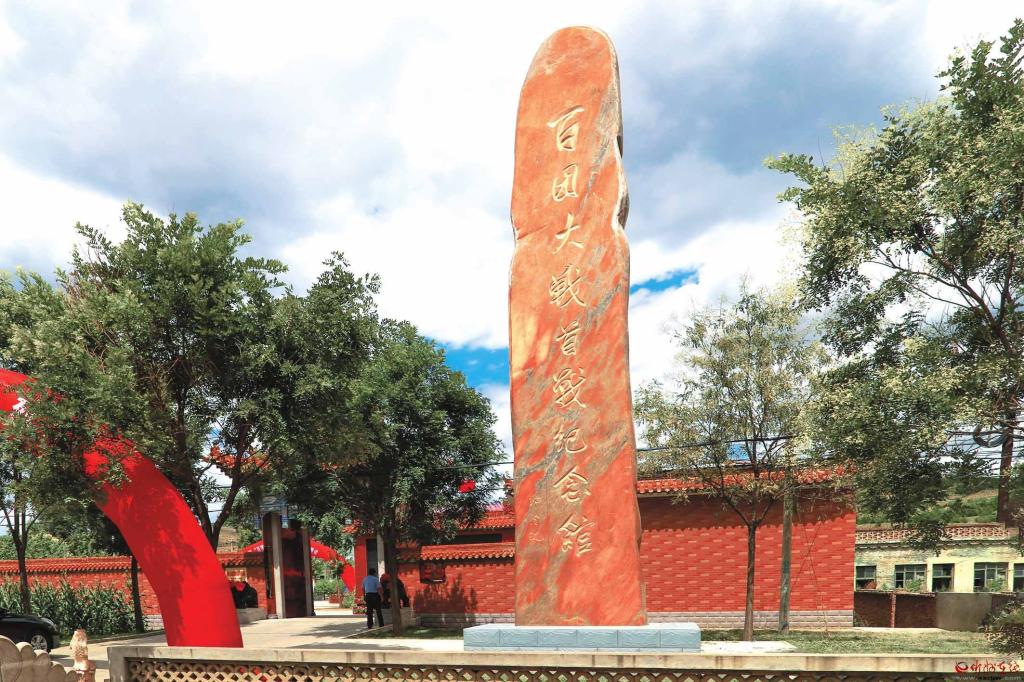

百團(tuán)大戰(zhàn)首戰(zhàn)紀(jì)念館(康家會(huì))

抗戰(zhàn)風(fēng)云

1938年2月��,靜樂(lè)縣第一個(gè)農(nóng)村黨支部在康家會(huì)村建立����,李春生為第一任支部書(shū)記����?���?导視?huì)黨支部積極向民眾宣傳抗日救國(guó)的道理����,動(dòng)員民眾捐糧捐物,用實(shí)際行動(dòng)支持抗日��。

1940年8月���,八路軍總部為了粉碎日軍圍困敵后抗日根據(jù)地軍民的“囚籠政策”��,發(fā)動(dòng)了聲勢(shì)浩大的正太鐵路(正定——太原)大破襲戰(zhàn)斗��,事后統(tǒng)計(jì)有105個(gè)團(tuán)參加�,后來(lái)將這場(chǎng)戰(zhàn)役命名為“百團(tuán)大戰(zhàn)”����。

之前接到“行動(dòng)命令”后,八路軍120師師長(zhǎng)賀龍考慮晉西北夏季反“掃蕩”剛剛結(jié)束,部隊(duì)尚未休息補(bǔ)充����,于是向八路軍副總司令彭德懷提出就近攻擊同蒲鐵路(大同——永濟(jì))太原以北和忻靜公路為重點(diǎn)的作戰(zhàn)計(jì)劃。8月20日晚����,120師張宗遜旅部率先攻打靜樂(lè)縣康家會(huì)草場(chǎng)梁炮臺(tái)遺址,康家會(huì)被包圍����,日軍獨(dú)立第36大隊(duì)一個(gè)中隊(duì)在途中被八路軍截?fù)簟4舜螒?zhàn)斗共斃傷130余名日偽軍(其中日軍90余名)��,俘虜12名日軍�、11名偽軍,擊毀2輛日軍軍車���,繳獲大量軍用物資�,有力地配合了正太戰(zhàn)役���。

文旅美景

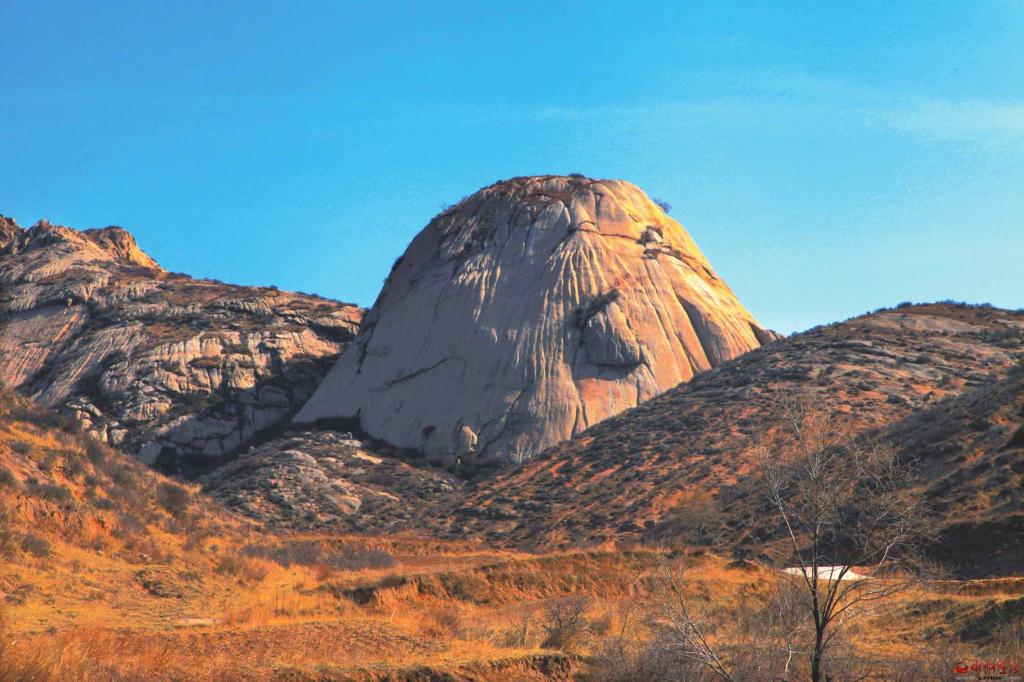

“懸鐘神韻”為“靜樂(lè)縣八景”之一�����。懸鐘山實(shí)際上就是一整塊大型花崗巖�,整個(gè)山勢(shì)遠(yuǎn)眺猶如一座扣在地上的古鐘。山頂上還有古人鑿刻的石洞��、石井�、石碾、石槽�、石炕等,疑為明代初期太原左衛(wèi)兵在此駐扎時(shí)留下的遺跡�。懸鐘寨與西北方向的娑婆隘、橋門隘等猶如鉗子�����,防備著沿汾河川突入的蒙古兵侵襲太原和忻州�?���!奥c和議”后,明朝才結(jié)束了與蒙古少數(shù)民族長(zhǎng)達(dá)200多年的敵對(duì)狀態(tài)���。隨著后金女真族的崛起和倭寇的襲擾��,明代中后期的戰(zhàn)略重點(diǎn)由山西的“外三關(guān)”(雁門關(guān)���、偏頭關(guān)�����、寧武關(guān))移至山海關(guān)及邊海防線��。由于沒(méi)有了戰(zhàn)事���,駐扎在康家會(huì)一帶的明軍官兵也逐步撤走,懸鐘山下才有了民居�����。

后曲卜村是康家會(huì)鎮(zhèn)的一個(gè)“長(zhǎng)壽村”�����,不乏百歲老人���,八九十歲的也有好幾位�。在后曲卜村的后面�,矗立著一座突兀高聳的山包,山的四周為懸崖峭壁���,山頂上有許多用石片壘成的小房子����,由于年代久遠(yuǎn),房頂早就坍塌了���。那些靠近山崖房屋的墻上還有瞭望孔�����。北面有一座拱形的寨門�����,一進(jìn)寨門��,就是兩座對(duì)稱的小屋,真有“一夫當(dāng)關(guān)萬(wàn)夫莫開(kāi)”的感覺(jué)��。在山頂?shù)淖罡咛?�,還有一間房里左右并排立著4通石碑��,最早的為清代乾隆年間所立�,都是廟碑����,說(shuō)明過(guò)去這里曾建有廟宇����。

在康家會(huì)村西南方向7里左右,有一座高大挺拔的玉石窯山����,半山腰有一口玉石窯洞,又叫雕兒崖寺�。主峰旁邊還有一座連綿起伏的山體,像極了一頭昂首闊步的駱駝��,人們稱其為玉石駝峰�。攀爬進(jìn)入玉石窯洞需要一定的膽識(shí)和體力。據(jù)洞口的摩崖石刻記載��,此洞當(dāng)為元朝道教宗師宋德方的衣冠冢���,可惜后來(lái)被駐扎在附近松溝村(屬赤泥洼鄉(xiāng))的日軍放火燒毀���。站在洞口往外瞭望,整個(gè)康家會(huì)鎮(zhèn)掩映在一片綠樹(shù)青山中��,東碾河和忻黑線如同兩條玉帶環(huán)繞其間,好一幅“康樂(lè)人家相聚于此”的鄉(xiāng)村畫(huà)卷��!

此外�����,康家會(huì)鎮(zhèn)大部分居民都會(huì)剪紙��。其風(fēng)格主要以粗獷�����、樸拙為主�����,內(nèi)容以農(nóng)村生活為藍(lán)本���,硯灣村古稀老人劉還生即為代表��,在他的帶動(dòng)下,很多人又拾起了多年不用的剪刀���,用剪紙這種民間藝術(shù)裝點(diǎn)著和諧安康的居家生活����。

青年們?cè)诎賵F(tuán)大戰(zhàn)首戰(zhàn)紀(jì)念館接受愛(ài)國(guó)主義教育

教育悠久

康家會(huì)鎮(zhèn)歷來(lái)重視教育??导視?huì)小學(xué)創(chuàng)辦于1923年,原為靜樂(lè)縣第三高等小學(xué)���,是從段家寨鄉(xiāng)五家莊村遷來(lái)的���,第一任校長(zhǎng)為山西省參議員李肇基。

康家會(huì)中學(xué)(初中)則于1958年成立�����,1971年康家會(huì)中學(xué)(初中)改為縣辦高中����。近年來(lái)因生源減少,才又改為初中�����。

人才和教育是密切聯(lián)系的���。從康家會(huì)走出的人物有中國(guó)跨境電商專委會(huì)主任��、深圳跨境同盟控股有限公司法人代表常偉卿����,九屆全國(guó)人大代表、太原市著名優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家趙鎖祥��,靜樂(lè)縣原政協(xié)主席李俊秀����,靜樂(lè)縣標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工作方面的開(kāi)拓者李二則等。

康家會(huì)首屆文化節(jié)展出的玉米秸稈編織工藝品 范亮后 攝

古鎮(zhèn)繁盛

康家會(huì)鎮(zhèn)為靜樂(lè)縣四大古鎮(zhèn)之一����。清末民國(guó)年間,每到秋天作物成熟的時(shí)候��,靜樂(lè)的商人便從縣城出發(fā)�,手拿肩挑,騎驢坐馬��,帶著本地自產(chǎn)的山藥�、胡油、莜面�����、羊肉及鞋帽����、毛氈等經(jīng)康家會(huì)、固鎮(zhèn)�����,翻越兩嶺山�,再經(jīng)北小店(過(guò)去也屬靜樂(lè)縣,1946年劃歸陽(yáng)曲縣)進(jìn)入陽(yáng)曲�、太原。陽(yáng)曲縣有一個(gè)向陽(yáng)店����,是當(dāng)年西八縣人去太原經(jīng)商辦事的必經(jīng)之地,那里店鋪林立�,街道縱橫,物流發(fā)達(dá)���。當(dāng)時(shí)就流傳著一句俗語(yǔ)“馱不完的靜樂(lè)縣���,填不滿的向陽(yáng)店”,可見(jiàn)靜樂(lè)商品的豐富和受歡迎程度?��?导視?huì)鎮(zhèn)的固鎮(zhèn)原來(lái)只是一個(gè)小村���,因處在商貿(mào)道路上,加之與北小店之間隔著40里崇山峻嶺���,大部分行人只能在這里住宿��,竟至形成一個(gè)古鎮(zhèn)�����,后人諧音為“固鎮(zhèn)”�����。

如今的康家會(huì)鎮(zhèn)�����,社會(huì)安康和諧�����,居民生活幸福���。在靜樂(lè)縣委����、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下����,康家會(huì)正在鄉(xiāng)村振興的道路上闊步前行?��。?span style="font-family: 微軟雅黑; text-wrap: wrap;">張俊赟)

(責(zé)任編輯:盧相?�。?/span>