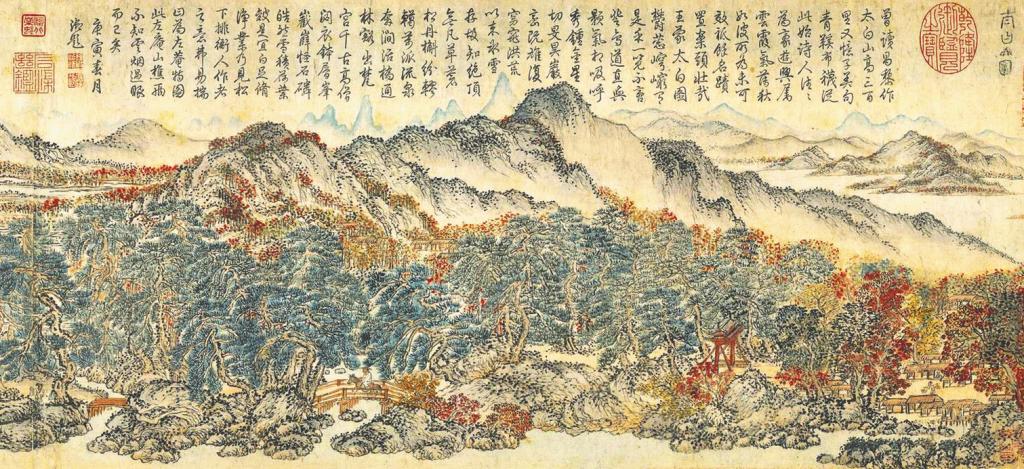

元·王蒙 作 太白山圖

明代董其昌云:“讀萬卷書����,行萬里路,胸中脫去塵濁�,自然丘壑內(nèi)營?��!惫磐駚恚靶腥f里路”既是人們認(rèn)識(shí)世界�、修煉內(nèi)心的重要方式,也為畫家提供了豐富的創(chuàng)作靈感����。在中國古代繪畫中,有許多描繪真實(shí)景致的紀(jì)游山水之作���。這些畫作不僅為今人了解古代社會(huì)生活提供了寶貴圖像資料���,更反映出中國畫特別是山水畫,在題材內(nèi)容���、表現(xiàn)手法���、審美意涵等方面的演變���。

“紙壽千年,絹保八百���?����!蔽覈S多早期繪畫難以流傳至今�,但據(jù)文獻(xiàn)可知�����,早在六朝時(shí)期已有表現(xiàn)行旅見聞或場景的繪畫�。比如,南朝宋的宗炳好山水��、愛遠(yuǎn)游�,曾“西陟荊巫,南登衡岳”�,“凡所游履,皆圖之于室”�,并由此提出于畫中“澄懷觀道����,臥以游之”的美學(xué)理念�。隋代展子虔《游春圖》,是現(xiàn)存較早描繪古人游山玩水之樂的畫作���,畫中山清水秀����、風(fēng)和日麗�,人們在山水間或騎馬�����、或步行�����、或泛舟���,其恬淡閑適之境令人神往�����。

北宋時(shí)期���,山水畫創(chuàng)作整體處在由地域山川向理想山水轉(zhuǎn)型階段��,李成���、范寬等人筆下山水成為理想山水的典型樣貌,其主題往往和行旅有關(guān)���,像李成《讀碑窠石圖》�、范寬《溪山行旅圖》等����。這類繪畫中,常出現(xiàn)在山路上騎驢����、駕馬或挑擔(dān)步行的人物形象,有時(shí)還有馱著貨物的成隊(duì)騾馬或牛車跟在其后�,山間則有供人休憩的茶館、茅屋��、亭臺(tái)水榭等建筑形象配套出現(xiàn)���。仔細(xì)體味���,宋人筆下的行旅與今天的“旅游”不盡相同�����,畫中人物出行主要目的往往并非游山玩水����,或許只是因?yàn)樯钚枰ど线h(yuǎn)行之路�。

用畫筆記錄旅行見聞,不僅是當(dāng)代畫家的樂事��,也為部分古代畫家所熱衷��。譬如��,作為“元四家”之一的王蒙就喜繪山川勝景���,特別是對觀察和表現(xiàn)家鄉(xiāng)浙江的山水充滿熱情,其作品《太白山圖》描繪的就是寧波太白山�。全卷展開順序與行旅順序一致,細(xì)致表現(xiàn)了從山中前往天童寺的沿途景致��。元末明初畫家王履基于自身訪游經(jīng)歷繪制了《華山圖》冊,多日攀爬歷經(jīng)險(xiǎn)絕�����,讓王履對華山����、對天地自然、對山水傳統(tǒng)和筆墨有了顛覆性的新認(rèn)識(shí)���。整套冊頁以水墨表現(xiàn)為主���,山體多使用小斧劈皴,體現(xiàn)了山石之堅(jiān)硬�����,樹木用筆雖簡但顯示出挺秀之姿�����。這套冊頁著重表現(xiàn)華山之險(xiǎn)峻��,并為后世創(chuàng)作提供了新啟示。

明代中期以來�,關(guān)于旅行的書籍、詩文���、繪畫數(shù)量不斷增加且各具特色�����。其中��,吳門畫派尤愛描繪蘇州及其附近地區(qū)的勝景���。例如,沈周《千人石夜游圖》��、錢穀《虎丘前山圖》等作品表現(xiàn)了虎丘風(fēng)光���;文伯仁《泛太湖圖》�����、張宏《棲霞山圖》等作品亦是畫家遍覽美景后所繪。

清代地方畫派更加活躍�����,各地畫家以本地勝景為題材的創(chuàng)作層出不窮。像今天的旅游熱門目的地黃山�����,在清代繪畫中多有表現(xiàn)���?���!靶掳伯嬇伞辈簧佼嫾蚁矏勖枥L黃山�,他們的作品多是畫家在親身游歷基礎(chǔ)上發(fā)揮藝術(shù)創(chuàng)造力完成的佳作。除了安徽地區(qū)外�,江蘇南京的畫家也常“詠景紀(jì)游”�。“金陵八家”中�����,龔賢《清涼環(huán)翠圖》�、高岑《石城紀(jì)勝圖》等,都描繪了南京本地勝景�。“京江畫派”的潘思牧、張崟�����、顧鶴慶等����,則擅長表現(xiàn)家鄉(xiāng)江蘇鎮(zhèn)江的別樣景致,如張崟《京口三山圖》便描繪了鎮(zhèn)江的金山����、焦山和北固山,畫中墨色重疊積染�,山體、樹木呈現(xiàn)蒼渾豐郁之勢��,對于研究“京口三山”地理地貌具有重要價(jià)值��。

在中國的詩歌與繪畫里����,或者說在中國人的生活與精神世界里,山與水向來難分難舍�。除了名山險(xiǎn)川,旅行沿途所見大江大河也是古代畫家的重要表現(xiàn)對象��。比如�,繪畫史上有專門描繪長江的“長江圖”��,大致可分成兩類:一類著重強(qiáng)調(diào)長江的宏偉氣勢�;另一類則具有輿圖特征��,細(xì)致呈現(xiàn)長江沿線重要景觀���,且在旁邊以小字標(biāo)注具體地點(diǎn),如《長江萬里圖》等���。

透過一幅幅畫作不難體會(huì),從古至今�����,人們飽覽大好河山的熱情從未消退�����。以勝景紀(jì)游為主題的繪畫雖不是山水畫創(chuàng)作主流��,卻以獨(dú)特視角展現(xiàn)了古人與自然����、與內(nèi)心的對話。跟隨古人畫筆���,今人也得以開啟一場跨越時(shí)空之旅���。(許 彤)

(責(zé)任編輯:盧相?�。?/span>